福崎町の小学生が、歴史体験を通して地域の魅力を再発見。

6月18日、福崎町八千種にある八千種小学校で、6年生を対象に「本物の土器に触れる」特別授業が開催。

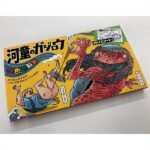

地元の専門職員の方々による「出前講座」として行われたこの学習会では、福崎町から出土した縄文土器と弥生土器を見比べながら、子どもたちが楽しみながら歴史を「体感」しました。

触って、感じて、古代の暮らしに想いを馳せる

授業では、子どもたちが実際に土器に触れる貴重な体験ができました。

縄の文様が特徴的な縄文土器と、シンプルで使いやすそうな弥生土器を並べて見比べると、「縄文土器は模様がたくさんある!」「弥生土器はすっきりしていて使いやすそう!」など、子どもたちからは驚きの声や発見の言葉が次々と上がっていました。

さらに、粘土に縄を転がしたり、木の棒を使って土器の文様をつける体験も。

粘土を使った縄文模様づくりでは、当時の人々がどのような道具を使い、どんな想いで土器をつくったのかを考える貴重な体験となりました。

縄文時代の土器が持つ装飾性と、弥生時代のシンプルな実用性との違いを、実物を手にしながら学ぶことで、子どもたちは時代の流れをより深く理解することができた様子。

子どもたちは想像を膨らませながら、当時の人々の生活に想いを馳せていました。

福崎町の歴史を未来へつなぐ取り組み

授業の中では、八千種小学校の体育館の建設時に行われた実際の発掘調査の話題も取り上げられました。

体育館の敷地には、「八千種余田大谷遺跡」が広がっており、かつてこの地に人々が暮らしていた証が残されています。自分たちの学校に遺跡があると知り、子どもたちは驚きとともに大きな関心を示していました。

福崎町の豊かな歴史や文化財に、ますます関心が高まったようです。

福崎町では、地域の文化財や歴史を子どもたちにとって身近なものに感じてもらうため、学校や地域団体向けに専門職員による「出前講座」を積極的に行っています。

地域の宝である文化財を、未来を担う子どもたちへとつないでいくこうした取り組みは、福崎町ならではの魅力的な教育のカタチと言えるでしょう。

COMMENT

「福崎町でタイムスリップ!子どもたちが本物の土器に触れて歴史を体感/八千種小学校」についての追加情報、感想などをコメントまでお寄せください。