兵庫県南西部の播磨地方(播磨国※はりまのくに)で話される日本語の方言のひとつ、播州弁(ばんしゅうべん)

「なにしょん」「なによん」「きょったった」「よったった」「めんでまう」

こちらの言葉の意味が理解できる方はおそらく、共通の方言域の方でしょう。

当サイト「いいものタウン」は兵庫県のまんなかの神崎郡福崎町にありますが、姫路市と共に中播磨という地域。お国言葉としては播州弁。

さて、普段誰にも目にする文章を書くとなると、伝わりやすさという点で標準語で文章を書くことが多いのですが、話し言葉(方言)を真剣に考えてみると、なかなかに興味深いのも事実。

インターネットでもちょくちょく「○○を方言に置き換えてみる」、「○○ってわかりますか?」等、お国言葉(方言)に関連する話題が豊富ですが、過去に公開していた「お国言葉シリーズ」の関心が高かったので改めてまとめてみることにしました。

ご当地特有のボケ、というわけではないですが、

「あれ、ちゃうちゃうちゃう?(あれ、(犬の)チャウチャウ違う?)」→「ちゃうちゃうちゃう!ちゃうちゃう!(違う、違う、違う。チャウチャウやで)」と返すこともできます。

「結局、チャウチャウかーい」

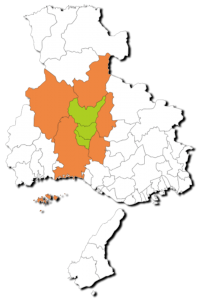

播州(播磨)弁はどのあたりの方言?

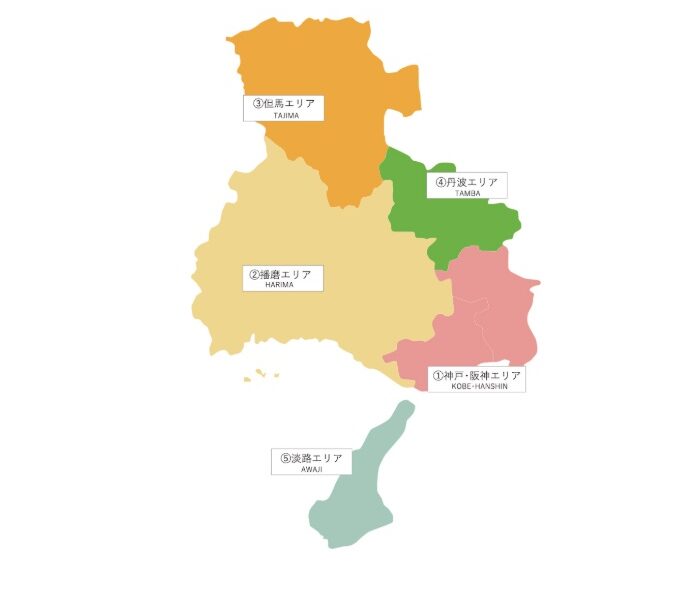

兵庫県は、摂津・播磨・但馬・丹波・淡路という歴史も風土も異なる五つのエリアから構成されていますが、播磨はその中でも最大面積を誇ります。

播磨国

現在は西播磨・中播磨・東播磨・北播磨、4つの県民局を合わせた地域を播磨エリアと呼びますが、兵庫県に統合される前は飾磨県(明治9年まで)を播磨と呼び、現在は摂津エリアとなる神戸市の垂水区、西区、北区淡河町、須磨区の一部は播磨でした。

現在は交通網の拡大、情報通信の拡大からお国言葉も混ざり気味ですが、一般的に「播州弁」という場合は兵庫南西部の「播磨」エリアで古くから使われる方言を指します。

西播方言(せいばんほうげん)と東播方言(とうばんほうげん)に二分される播磨地方の方言ですが、実際に姫路近郊では播州弁オンリーかと言うとそうでもなく、身近な他地域出身の人や隣接する地域との関わりも深く、中国方言に属する但馬弁・岡山弁、京都的な丹波弁、大阪的な摂津弁の影響も少なくありません。

「いけない(ダメ)」→「あかん」なんてのはもやは全国区と勝手に思っていますが、以下ではもう少し濃い言葉について紹介。

兵庫のまんなかへん「お国言葉集」用例

平仮名で書くと意味不明なものもありますが、会話の中ではうまい具合に脳内変換されるようで違和感無く会話が可能。

会話相手との関係性で微妙に敬語が入ったり、同じ音でも動詞や形容詞とのつながり方で意味が変わるのも不思議。

幼い頃は両親や友人などのの会話で自然と覚えたり、使用しているお国言葉ですが改めて考えてみるとおもしろいかもしれません。

パソコンなどで変換できず「あれ?これって方言?」って思われた方もいらっしゃるのでは。

動詞

| お国言葉 | 標準語 |

| (お金を)つぶす | 両替する |

| いてる | 凍る |

| いぬ | 帰る |

| おく | (作業などを)終わる |

| かじく | 耕す |

| くう(食う) | 食べる |

| なおす | (文脈に応じて)片付ける |

| ほかす | 捨てる |

| めぐ | 壊す |

| ゆう(言う) | 言う |

改めて書き出すと上品ではないなー、とは感じつつも「食べる(くう)」は結構使っているかもしれません。

用例と訳

- もう時間やし、仕事おいてええで(訳:もう時間だから仕事終わっていいよ)

- もう時間やし、いぬわー(いにまー)(訳:もう時間だから帰るね)

- なんで、畑かじっきょん?なんかつくるん?(訳:なぜ畑、耕しているの?何か育てるの?)

- あんなん、ゆーてたけどどうおも?(訳:あんなことを言っていたけどどう思う?)

- 今日、何、くう?なんでも食いたいもんゆーて(訳:今日、何食べる?どんなものでも食べてたい物、言って)

- そろっとさわらんと、めんでまうで(訳:慎重に触れないと壊してしまうよ)

- もーいらんから、ほかしといて(訳:もう必要ないから捨てておいて)

- 皿洗ったから、なおしといて(訳:お皿、洗ったから片付けておいて)

名詞

| お国言葉 | 標準語 |

| かいもん | 買い物 |

| じぶん | (ちょっと怒り気味の場合も多い)相手のこと |

用例と訳

- じぶんなー、もっとちゃんとせんと(訳:「相手のことを」しっかりして)

- ちょい、コンビニまでかいもんいってくんわ(訳:少しコンビニまで買い物に行ってくるね)

形容詞・形容動詞

| お国言葉 | 標準語 |

| えらい | しんどい |

| おもろい(おもっそい) | おもしろい |

| ごじゃ | 無茶 |

| こまい(こんまい) | 細かい |

| さら | 新品 |

| さんこ | 散らかる |

| じゅるい | ぬかるむ |

| ちまい(ちんまい) | 小さい |

| よーさん(ぎょーさん) | 沢山 |

| わや | 無茶 |

用例と訳

- 今日は仕事しすぎてめっちゃえらい(今日は仕事のしすぎですごくしんどい)

- さらでもそんなさんこにしょったら場所わからんなるで(訳:新品でもそんなに散らかしていたら、場所が分からなくなるよ)

- そんなちんまい字、め(みぇ)ーへんわ(訳:そんなに小さな字は見えないよ)

- わやゆーてもアカンもんはアカン、ほんまわやしーやわ(訳:無茶こと言ってもダメなものはダメ、本当に無茶なことする人だね)

「疑問」を表す言い方

用例と訳

- 宿題したん?(訳:宿題やった?)

- こないだのテレビみたん?(訳:この間のテレビ(番組)見たの?)

- あの本、よんだん?(訳:あの本、読んだ?)

- なによん?(訳:何を言っているの?)

- なんしょん(なー、しょん)?(訳:何をしているの?)

でもまー、「ん」無しでも使うことも多いかも。

用例と訳

- 宿題してみたん?(訳:宿題やってみた?)

- こないだのテレビみてみたん?(訳:この間のテレビ見てみた?)

- あの本、よんでみたん?(訳:あの本、読んでみた?)

「みてみたん」という言葉にするとなんか不思議な音。同じくことらも「ん」無しでも使います。

なお、「宿題したん?」「テレビ見たん?」「読んだん?」の場合は、単に行動について疑問。あーむつこ(難しい)

「否定」を表す言い方

「見」「来」「着」などの動詞と合わせて否定の意味になりますが、一音の後に音を伸ばすのも特徴。

| お国言葉 | 標準語 |

| あがらん(あがらへん) | 上がらない(挙がらない)等 |

| いかん(いかへん) | 行かない |

| きん(きーひん) | 着ない |

| くわん(くわへん) | 食べない |

| こん(こーへん(けーへん)) | 来ない |

| さがらん(さがらへん) | 下がらない |

| せん(せーへん(しーひん)) | しない |

| みん(みーひん) | 見ない |

利用頻度の高い動詞の否定は上のような言い方でしょう。他の動詞についても同じ活用で変換されます。

用例

- 時間になったけどあいつこんなー(こーへんなー)(訳:時間が来たけどあの人、来ないなー)

- 服、買うたけど全然きんわ(きーひんわー)(訳:服、買ったけど、全然着ない)

- 最近あの人、みんなー(みーひんなー)(訳:最近あの人、みないね)

- そんなんせんわ(しーひんわ)(訳:そんなことしない)

動詞+たった

| 言葉 | 意味 |

| おったった | 【尊敬】居られた (例:先生あっちにおったったで)【上から】追ってやった、折ってやった、織ってやった |

| とったった | 【尊敬】 執られた、取られた、撮られた (例:賞を取られた)【上から】(祭りなどで景品など)取ってやった |

| のったった | 【尊敬】 載られる、乗られる 【上から】載ってやった、乗ってやった |

| ほったった | 【尊敬】彫られた、掘られた 【上から】彫ってやった、掘ってやった |

| もったった | 【尊敬】持たれた 【上から】持ってやった |

| よったった | 【尊敬】言われていた、寄られていた 【上から】寄ってやった |

| きょったった | 【尊敬】来られていた |

| しょったった | 【尊敬】されていた |

| みょったった | 【尊敬】見られていた |

あなたの身近なお国言葉もコメントにぜひ。

次ページ:相手との距離と敬いレベルで異なる播州弁

COMMENT

「【播州弁】用例とシーン。お国言葉を文字にしたら難解だった件 【更新】」についての追加情報、感想などをコメントまでお寄せください。

宍粟市波賀町では,ちゃった弁です。先生きちゃないんですか?とか、きちゃったとか。微妙にニュアンスが、違います。(Android)